沧浪之水

小说《沧浪之水》与电视剧《岁月》的深度评析

一、创作背景与核心定位

- 小说的诞生与意义

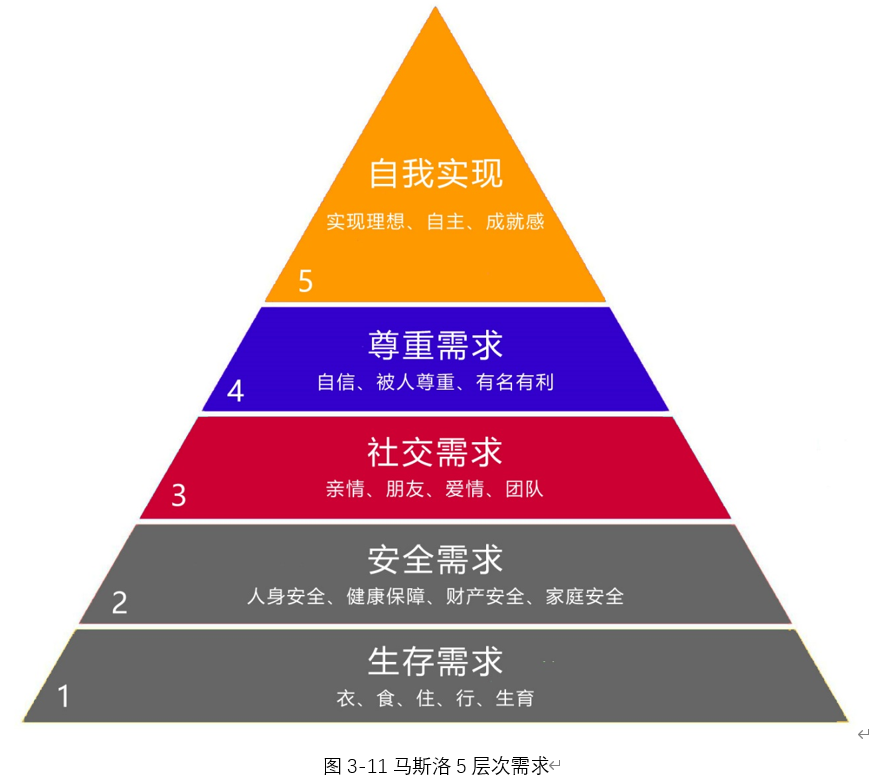

《沧浪之水》是阎真教授于2001年出版的长篇小说,以改革开放初期为背景,聚焦医药学研究生池大为从理想主义青年到卫生厅厅长的蜕变历程。作品通过“池大为的阵痛”映射知识分子在体制内的生存困境,被称为“当代中国知识分子的心灵史”。书名取自《楚辞》“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足”,隐喻个体在清浊交织的社会中如何自处。 - 电视剧的改编与定位

2010年播出的《岁月》是小说影视化的典型代表,由胡军、梅婷主演,豆瓣评分高达9.1分。电视剧将主角更名为梁致远,弱化原著中尖锐的批判性,转而以更温和的叙事展现官场规则与人性挣扎。其核心定位从“体制解剖”转向“成长寓言”,强调“顺势而为”的处世哲学。

二、 主题对比:从“异化批判”到“生存智慧”

- 小说的尖锐性与终极叩问

- 体制异化**:池大为的堕落不仅是个人选择,更是官僚系统吞噬理想主义的必然结果。例如,他因坚持举报假药事件被边缘化,最终为救子不得不向权力低头,这一过程揭示了“清高必败”的体制逻辑。 **

- 终极虚无:结尾处池大为面对父亲坟墓的痛哭,暗示其精神世界的崩塌——即便身居高位,也无法摆脱“背叛初心”的愧疚感。这种对“终极价值”的质疑,是小说最震撼之处。

- 电视剧的调和与实用主义

- 规则适应论**:梁致远的成长被重构为“从幼稚到成熟”的必然过程。剧中删减了池大为与父亲的精神对峙,转而强化老罗(原著中的晏之鹤)的导师角色,通过“濯缨濯足”的比喻合理化妥协。 **

- 理想主义保留:梁致远最终成为局长后仍坚持为民办事,与原著中池大为的彻底异化形成对比。这种改编既满足观众对“善有善报”的期待,也规避了体制批判的敏感性。

三、人物塑造差异:从灰度人性到脸谱化简化

- 池大为/梁致远:分裂的知识分子

- 小说中的撕裂感**:池大为的转变充满自我厌恶。例如,他当众撕毁举报信后呕吐的细节,展现良知与现实的激烈冲突。 **

- 电视剧的线性成长:梁致远的改变更显“水到渠成”。剧中淡化其心理挣扎,强化外部压力(如孩子烫伤事件)的推动作用,使其选择更具正当性。

- 配角群体的重构

- 吴过与丁小槐**:原著中的丁小槐是典型投机者,电视剧将其拆分为吴过(职场对手)与闻局长(权力象征)。吴过的复杂性被削弱,成为推动主角觉醒的工具性角色。 **

- 女性角色的升华:许小曼(原著中的董柳)从平凡护士变为独立女性,与梁致远的感情线更强调精神共鸣。这种改编迎合现代观众对女性力量的期待,但也弱化了原著中婚姻作为“生存策略”的冷酷现实。

四、艺术处理:文学性与影像化的博弈

- 叙事结构的调整

- **小说采用第一人称视角,大量内心独白构成“精神忏悔录”;电视剧改用全知视角,通过对话与事件推进情节,牺牲了心理深度却增强戏剧张力。 **

- 例如,池大为与马厅长的对峙在小说中是漫长的心理博弈,电视剧则简化为一场办公室争吵。

- 隐喻系统的转化

- “水”的意象**:小说中“沧浪之水”象征不可抗的体制洪流;电视剧将其具象化为老罗临终前的手势与遗言,成为主角的行动指南。 **

- 舞台化表达:话剧版《沧浪之水》尝试以黑衣人舞蹈表现内心挣扎,而电视剧更依赖演员表演(如于和伟的微表情)传递复杂情绪。

五、社会反响与时代共鸣

- 小说的“职场教科书”地位

- **销量超百万册,被公务员、国企员工视为生存指南。读者从中看到的不仅是官场规则,更是所有科层制组织的共性困境。 **

- 经典性在于其预言性:池大为的“被迫成熟”与当下“00后整顿职场”的失败形成互文,印证体制强大的规训能力。

- 电视剧的破圈效应

- **豆瓣9.1分的高评价源于对现实的精准捕捉。例如,“梁致远敬酒”等场景成为职场新人必学桥段。 **

- 2023年的翻红现象反映年轻观众对“体制内生存术”的焦虑,弹幕中“致郁又治愈”的评论揭示其双重吸引力。

六、争议与局限:改编的得与失

| 维度 | 小说《沧浪之水》 | 电视剧《岁月》 |

|---|---|---|

| 批判力度 | 尖锐揭露体制异化,结局充满幻灭感 | 温和呈现规则,强调“在体制内做好事” |

| 人物立体性 | 全员灰度(如马厅长兼具能力与私心) | 正邪分明(闻局长=腐败,老罗=清流) |

| 现实意义 | 警示性:理想主义者在系统中的必然失败 | 建设性:提供“戴着镣铐跳舞”的方法论 |

| 艺术价值 | 文学性:内心独白与哲学思辨 | 戏剧性:强冲突情节与演员演技加持 |

主要批评**: **

- **小说被指“过于悲观”,将体制简化为吞噬一切的黑洞; **

- 电视剧因美化妥协(如梁致远未付出道德代价)遭“毒鸡汤”质疑。

七、文化坐标中的意义

- 知识分子的镜像

两部作品共同构成改革开放后知识分子的精神图谱:从1980年代的启蒙理想(如《人到中年》),到1990年代的功利主义(《沧浪之水》),再到21世纪的实用智慧(《岁月》),折射出时代价值观的嬗变。 - 现实题材创作范式

《沧浪之水》开创了“体制内生存文学”流派,影响《人民的名义》《大明王朝1566》等作品;《岁月》则证明严肃题材可通过“去敏感化”实现大众传播。

结语:清浊之间的永恒困境

《沧浪之水》与《岁月》的差异,本质是文学与影视在表达边界上的博弈。小说以“血淋淋的真实”刺痛读者,电视剧以“温情的和解”抚慰观众。两者共同提出的命题——如何在体制洪流中既保全自我又坚守底线——至今无解,却持续引发每个职场人的共鸣。正如剧中老罗所言:“沧浪之水的清浊,不在水,在看水的人。” 这种辩证性,正是作品超越时代的意义所在。

deepseek

《沧浪之水》是作家阎真于2003年创作的长篇小说,其改编电视剧《岁月》(2010年播出)由刘江执导,胡军、梅婷、于和伟等主演。这两部作品均以中国改革开放后的官场生态为背景,通过主人公的成长与蜕变,深刻揭示了理想主义与现实主义的冲突、权力对人性的异化以及知识分子的精神困境。以下从多个维度对小说与电视剧进行评析:

一、原著《沧浪之水》:知识分子的精神解剖

- 主题内核:理想主义的溃败与重构

小说以医学硕士池大为的官场沉浮为主线,展现了一个理想主义者在体制内的挣扎。初入卫生厅的池大为秉持知识分子的清高,拒绝同流合污,却在现实压力(住房、子女教育、职场排挤)下逐步妥协,最终蜕变为深谙权术的“规则制定者”。阎真通过池大为的异化过程,叩问了一个尖锐的问题:在权力与生存面前,知识分子的精神坚守是否注定是一场悲剧? - 人性书写的深刻性

- 池大为的“黑化”逻辑**:他的堕落并非一蹴而就,而是层层递进的“温水煮青蛙”。从拒绝送礼到主动参与权力游戏,每一步都伴随着自我说服(如“为了家人”“改变体制需要先进入体制”),这种心理描写让角色的转变极具说服力。 **

- 权力对人性的解构:小说中“马垂章”“丁小槐”等配角的存在,揭示了官场中权力崇拜与道德虚无的普遍性。池大为最终成为自己曾经厌恶的人,暗示了体制对个体价值观的吞噬。

- 批判性与寓言性

小说以冷峻的笔触撕开了官场文化的虚伪面纱:

- “沧浪之水”的隐喻:取自屈原《渔父》的“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足”,暗喻知识分子在清浊之间的两难选择**。 **

- 对体制的反思:阎真并未止步于揭露官场腐败,而是进一步追问体制如何将“理想者”规训为“适应者”,直指中国社会转型期价值体系的断裂。

二、电视剧《岁月》:改编的取舍与大众化表达

- 叙事策略的调整

- 人物关系的戏剧化**:电视剧强化了池大为(剧中改名“梁致远”)与许小曼(梅婷饰)、秦梅(剧中新增角色)的情感纠葛,通过爱情线增加观众代入感,但也部分消解了原著对精神困境的专注。 **

- 冲突的外显化:小说中池大为的心理挣扎多通过内心独白呈现,电视剧则将其转化为职场斗争(如与罗清水、吴过的矛盾),更符合影视剧的观赏需求。

- 价值表达的温和化

- 理想主义的“和解”结局**:剧版结尾梁致远虽身居高位,但仍保留了一丝良知(如提携正直下属),暗示“在体制内保持底线”的可能性。这与小说中池大为彻底臣服于权力逻辑的悲剧性相比,更符合主流价值观。 **

- 对官场生态的柔化处理:电视剧弱化了原著中“送礼文化”“派系倾轧”等敏感内容,转而突出“能力与品德并重”的职场生存法则,规避了过于尖锐的社会批判。

- 表演与影像的加持

- **胡军饰演的梁致远兼具书生气与隐忍感,梅婷的许小曼将精明与深情拿捏得当,于和伟的罗清水则成为全剧“清醒者”的象征。 **

- 导演刘江通过灰绿色调、封闭式构图强化了体制的压抑感,与主人公的困顿心境形成呼应。

三、小说与电视剧的异同及深层启示

| 维度 | 《沧浪之水》 | 《岁月》 |

|---|---|---|

| 核心主题 | 知识分子精神死亡 | 理想主义与现实主义的妥协共生 |

| 叙事视角 | 内省式心理描写 | 外显化职场博弈 |

| 批判力度 | 尖锐、绝望 | 温和、留有希望 |

| 受众定位 | 知识分子、社会反思者 | 大众观众、职场人群 |

共同价值:

两部作品均揭示了**“规则战胜原则”的生存哲学**,并叩问个体如何在体制中保持自我。池大为/梁致远的命运不仅是官场寓言,更是当代人面对社会规训时的普遍困境:我们是否必须成为自己讨厌的人,才能获得世俗意义的成功?

四、文化意义与时代回响

- 对官场文学的突破

不同于《国画》《二号首长》等官场小说的猎奇视角,《沧浪之水》更注重精神层面的解构,将官场规则上升为一种普遍性的人生困境,引发跨阶层的共鸣。 - 知识分子的镜像投射

池大为的形象让无数读者看到自己的影子:从校园到社会的理想幻灭、从“屠龙少年”到“恶龙”的异化。这种共鸣在“内卷”“躺平”成为流行词的当下更显深刻。 - 改编的社会语境

小说诞生于2000年代初市场化浪潮初期,直面体制弊端的勇气使其成为现象级作品;电视剧《岁月》播出时(2010年),社会矛盾已从“批判体制”转向“如何在体制内存活”,其温和化改编恰是时代心态的折射。

结语:清浊之间的永恒困境

**《沧浪之水》与《岁月》共同构建了一幅中国式生存哲学的浮世绘。无论是小说的冷峻解剖,还是电视剧的温情妥协,都指向一个无解的命题:**在沧浪之水的清浊漩涡中,没有人能真正独善其身。 这种对人性复杂性的呈现,正是两部作品超越官场叙事、触动广泛共鸣的核心价值。

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 沐硕!